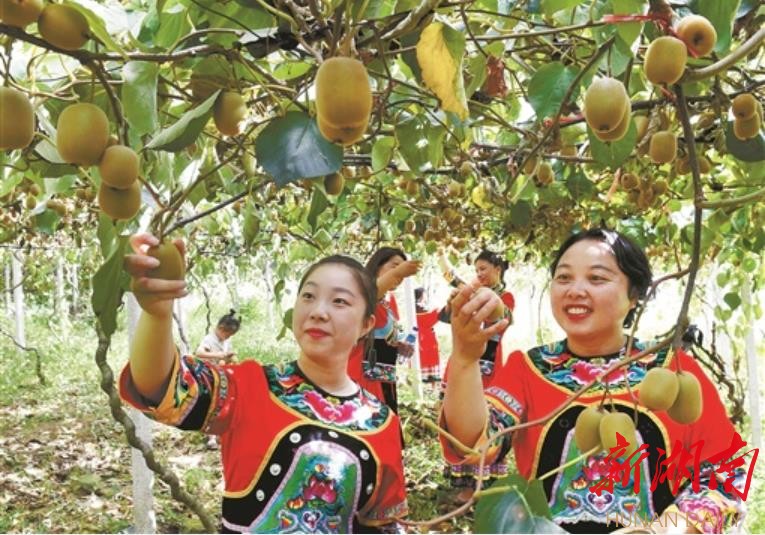

8月16日,麻陽苗族自治縣譚家寨鄉楠木橋村農民工返鄉創業園,苗族婦女楊生(右一)和同伴在采摘獼猴桃。湖南日報·新湖南客戶端記者 徐行 攝

湖南日報·新湖南客戶端記者 奉永成 趙志高

通訊員 段唐平 曾偉

同樣種草莓,幾年前,年年虧本的符清怎么也想不到,自己日后能夠年入百萬,成為村里的“草莓大王”。

8月15日下午4時,麻陽苗族自治縣譚家寨鄉楠木橋村貧困戶符清趕在太陽落山前,瞇了一會。天氣干旱,已連續熬了3個通宵引水灌溉草莓基地的符清眼圈發黑。提到種草莓,他頓時嘴角上揚,聲音洪亮:“引水抗旱,白天不行,水溫高,會把苗澆死。”

符清從2012年開始種草莓,2017年才真正賺錢。“以前,不懂技術,年年虧本。”符清說,2017年,家里人要他不再種了。但倔強的他不同意,找到省政府辦公廳駐村幫扶工作隊,請他們幫忙想辦法。工作隊請來省農科院的專家找問題、教方法,符清認真學習。當年,6畝草莓賺了2萬元。

掌握了技術,符清信心大增,將草莓基地擴大到了100畝。今年,僅培育草莓苗一項,就已收到70余萬元預付款,全年收入可超100萬元。

“太陽沒落山,不能澆。”站在草莓基地,符清大聲喊住正在干活的弟弟。見到了收益,曾經反對他的父親、老婆和弟弟都主動來幫忙。聽到符清的話,他弟弟連忙放下手中的水管。

“你弟弟很聽你的話。”記者說。

“他不是聽我的,是相信科學。”符清笑著說。

楠木橋村山多,可耕種土地少,在科技“助推”下,土地“含金量”越來越高。

8月,楠木橋村的黃桃上市,接下來就是獼猴桃了。“種獼猴桃是個技術活。”貧困村民譚三三邊干活邊說,笑容滿面。以前,她家也種獼猴桃,但要么沒產量,要么果子酸,賣不掉。

2017年,村里將譚三三等村民的土地流轉過來,成立“連村聯創”扶貧產業示范園,種植藍莓、獼猴桃、黃桃等水果,請專家教技術,進行科學化管理。今年,800畝獼猴桃預計可結果15萬公斤。獼猴桃產量、質量“雙豐收”,喜悅掛在村民臉上。依靠在產業園務工,村里有68戶貧困戶脫了貧。

但科技有時也要靈活掌握運用。對此,楠木橋村楊大姐生態種養專業合作社負責人楊生頗有心得。楊生樂觀向上,與人交談時,還沒出聲,笑容先堆在臉上。

合作社帶領貧困群眾種了200畝黃桃,一開始就采用科學化管理,產量高、品質好,楊生卻說:“明年,要換個更科學的法子。”

黃桃采摘時間短,加上采摘季節氣溫高,今年,合作社有一半的黃桃沒等發貨,就爛在了箱子里。“套袋”原本是科學種植方法,可以防蟲,但楊生發現“套袋”導致袋內溫度升高,也加速了黃桃腐爛。明年,她準備將這一方法“靈活運用”。“一半果子‘套袋’,一半果子采用生態滅蚊燈滅蟲,‘套袋’的先賣,拉長上市時間。”楊生笑聲爽朗。

一日之計在于晨。勤勞的苗家人十分珍惜清晨的勞作時間。8月16日清晨,11歲正放暑假的譚萌蔚跟著大人的腳步來到“連村聯創”扶貧產業示范園。大人忙著剪枝、疏果,譚萌蔚在果樹下盡情玩耍,一眨眼不見了身影。不一會兒,在一叢帶著露水的太陽花中,探出了腦袋。

“我好不好看?”譚萌蔚問。“好看得很。”一旁的村民邊干活,邊笑著逗起了這個“機靈鬼”。“那我們好不好看?”“好看。你笑起來真好看!” 譚萌蔚大聲說道,產業園里30多名已脫貧的村民發出爽朗的笑聲。

■記者手記

科技搭橋奔小康

奉永成

楠木橋村不產楠木,因村旁溪溝上曾用一棵楠木樹搭成橋而得名。如今,楠木搭成的橋早已被水沖走,溪溝上建起了堅固的鋼筋水泥橋,村民更是利用科技搭的“致富”橋,跨過貧困,奔向小康。

“相信科學”“種獼猴桃是個技術活”“要換個更科學的法子”……在楠木橋村采訪,“科技”被村民掛在嘴邊。

對科技的信服,源于村民見到了科技的力量。符清掌握草莓種植技術,年入百萬;楊生科學管理黃桃園,產量“節節高”……

科技也被村民充分運用到生產中。扶貧產業園中,自動化澆灌管道四通八達。葡萄園中,機械化運輸線路通達每個角落。對疏果、剪枝、套袋等先進種植技術,村民們手法嫻熟。

科技是第一生產力。充分利用科技發展生產脫貧致富,楠木橋村走出了一條好路子。村民用科技搭建的“致富橋”,讓有限的土地煥發出無限活力。

原載于《湖南日報》(2020年8月17日03版)

版權作品,未經授權嚴禁轉載。湖湘情懷,黨媒立場,登陸華聲在線官網www.voc.com.cn或“新湖南”客戶端, 領先一步獲取權威資訊。轉載須注明來源、原標題、著作者名,不得變更核心內容。

責編:王珈

初審:王珈 二審:唐劍華 終審:夏義鳳

來源:湖南日報·新湖南客戶端

下載APP

分享到